全球兩種科技金融體系對比分析

一、科技成果轉化

英國和日本擁有大量的科研成果,正如上一部分的分析表明,英國和日本每百萬人申報專利數量與美國接近,但是在科技型新企業的創辦和科研成果轉化上成效不如美國顯著,主要原因在于他們沒有創立一套鼓勵個人從事科技成功轉化的體制。

美國鼓勵個人從事創業。美國的科技成果轉化模式最為徹底和堅決,美國政府長期堅持以財政的形式無償資助科學研究,將由國家投資所產生的科技成果的專利申報權直接賦予科研成果的單位和研究人員,并且規定相關高校和研究院所必須拿出一定的科研經費用于科研成果轉化。這種規定清晰地界定了科研成果的產權,充分調動了科研人員創辦科技型企業轉化科研成果的積極性;財政資金資助科研成果轉化,對于創辦科技型企業也起到重要推動作用。在美國,主要是個人或者創業團隊通過創辦小型公司實現科研成果轉化,這種機構投資風格比較開放和進取,往往容易在一些重大技術領域和新興領域取得成就,例如互聯網、新能源、電子計算機等充滿想象力、對經濟產生革命性影響的公司或者行業往往誕生在美國,這成為美國高科技產業領先的源泉。

英國科研人員創業受限。英國的基礎科學研究在全球是處于領先地位,但是學校過于注重科研人員的純粹性,在一定程度上限制了他們從事科研成果轉化工作。例如英國2000年引進的期權激勵計劃規定,只能在總資產低于3000萬英鎊的獨立中小企業中應用期權激勵,受風險投資支持的企業不能夠執行期權計劃。而且受期權計劃激勵的員工必須絕大部分時間都在企業內工作(美國不少于25小時),對于科研人員來說,為了創業,很難繼續原來的研究工作,提高了創業的風險。這就限制了大學或者研究機構科研人員創辦企業,這是導致英國科技成果轉化率低的重要因素。

日德轉化主體開拓性差。德國和日本科技成果轉化的主體是大企業。例如,在德國的研究人員中,大約2/3在大型企業工作,研究成果歸大公司所有,由大公司實施科研成果轉化。這種體制的弊端在于有兩個方面:一方面研究方向偏于保守,由于德國和日本是傳統的工業化國家,大型企業的主導產業基本上都是汽車、電子、鋼鐵、船舶等傳統行業,他們技術創新的主要方向就是加強主營業務,對技術實施改進、提高生產效率;由于公司戰略的限定,他們的主要目標是強化核心競爭力,圍繞傳統產業展開技術創新和科研成果轉化;對于高風險、長周期、高投入的新興領域,他們缺乏投資動機,投資行為偏向保守。這導致德國和日本等國很難進行革命性領域的開發研究和產業化;事實證明,一些戰略性新興領域,包括互聯網、航空航天等都不是在這些國家進行開創性研究和產業化的;另一方面,大企業決策時間較長官僚化現象嚴重,投資風格偏向保守,而決策時效性較差,一項發明在走完公司內部流程以后,往往已經沒有時效性。

二、商業銀行

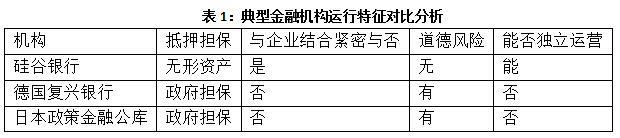

美國的商業銀行是獨立運作、自負盈虧的,并且成功的創立了科技銀行這一模式。而日本和德國對于包括科技型中小企業在內的小企業的支持,基本上采用的是政策性銀行的模式,即由政府對項目進行擔保或者兜底,在政府擔保或者兜底的情況下,降低了銀行的風險,但是并沒有降低項目的風險,容易導致項目篩選等方面的激勵失誤和道德風險。總體而言這種效率要低得多。

1、直接融資體系下的科技銀行服務

美國為科技型中小企業融資的商業銀行機構主要代表是硅谷銀行。硅谷銀行完全由民間投資,政府沒有股份,也不給予補貼。硅谷銀行對于企業的貸款完全是以知識產權抵押作為基礎的。該銀行通過與風險投資公司緊密聯系了解貸款對象的經營情況和行業的技術趨勢、通過風險投資與貸款聯動、加上設計一系列投資管控機制,很好地實行了自身與投資對象的緊密聯系,通過與科技型小企業的緊密聯系,協助其解決管理技術問題、實施財務顧問、提供出口幫助,通過促進小企業的成長而實現自身盈利。硅谷銀行能夠通過市場化運行實現正常運營并獲取行業平均利潤,2014年硅谷銀行實現利潤9.5億元,資產收益率13.92%,說明硅谷銀行是一家完全成熟的商業化運作的經營科技型小企業貸款為主的商業銀行。

圖1:2010-2014年硅谷銀行經營狀況

2、間接融資體系下的科技銀行服務

德國對小型科技企業提供金融服務的主要是兩家政策性銀行,德國清算銀行和德國復興銀行。德國聯邦政府每年向這兩大政策性銀行提供50億歐元的補貼,再由這兩家銀行向與其有業務往來的商業銀行提供2%到3%的利息補貼,商業銀行依據這個額度向中小企業提供貼息貸款。這種間接補貼的方式提高了小型科技企業貸款的可得性,但是不能從根本上改變科技企業的融資困境,尤其是對于處于現金流不足、成長期較長的科技型企業,提供不了金融服務;而且由于這種業務屬于政策性業務,有很大的財政的性質,無法調動銀行工作人員的積極性,從而不利于資源配置效率的提高。

日本對小型科技企業提供金融服務的的銀行主要是日本政策金融公庫。該機構于2008年10月由中小企業金融公庫、農林漁業金融公庫、國民金融公庫合并整合而來。到2015年為止,該公庫已經向日本中小企業總數的大約40%提供了金融服務。但是該機構獨立經營狀況存在很大問題,在該機構成立后的2009年,虧損66億美元。由于涉及行業領域眾多,企業情況千差萬別,政策性銀行的人員專業性嚴重不足,影響了資金配置效率;再加上服務客戶數量眾多,無法為中小型科技企業提供運營、市場、財務等方面的提升,對于企業管理技能提升有限。

3、兩種模式的對比

兩種模式對比有幾個方面的差異:

美國的商業銀行是市場化運行,自負盈虧的,日本和德國的商業銀行是政策性銀行,由政府擔保和提供補貼,是半市場化行為。

第二,由于政府補貼和干預的存在,再加上大型商業銀行機構和操作行為上很難與中小企業融資需求相匹配,這就導致,容易產生道德風險,非誠實經營,虧損了由政府進行補貼,缺乏對銀行的約束機制。

第三,從實際執行效果上來看,美國的科技銀行一直是盈利的;而德國復興開發銀行該業務嚴重依賴財政撥款,而日本政策金融公庫則在成立以后就經歷了巨額虧損,兩者的獨立運作能力都很欠缺。

三、風險投資

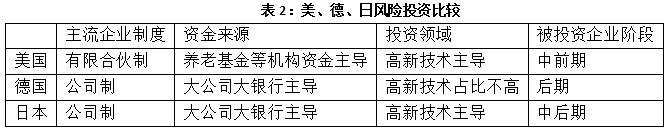

直接融資主導的美國,在風險投資的運作模式基本成熟,而間接融資模式主導的日本和德國現代體制還有待健全。

美國風險投資行業建立現代體制。從公司組織形式上來講,以有限合伙制為主,20世紀60年代以后2/3的風險投資公司采用有限合伙制的形式。結合了機構資金和有限合伙人的資金,同時又實現有限合伙制,降低了一般合伙人的經營風險,最大限度的激發了其開拓性和冒險精神。從資金來源上,保險資金等機構資金進入風險投資行業,逐漸成為其最大資金來源,充實了風險投資行業的資金來源,由于這種資金追求長期收益,很大程度上決定了風險投資行業的行為長期化。從投資領域來看,以高成長的高科技行業為主,相關統計表明,美國75%以上的風險投資集中在微電子、生物工程、信息技術等高新技術領域。從投資對象的生命周期來看,根據美國風險投資協會的統計,2004年18%的風險資本投向企業成長期,而2014年該數據上升到32.7%;投向成熟期的比重則從2004年的40.6%下降到2014年的24.9%。

德國風險投資行業未建立現代體制。德國風險投資公司的主流組織形式是公司制,這種公司通常是大型公司或者商業銀行的子公司,例如西門子公司、德累斯頓銀行都設立了自己的風險投資公司;風險投資公司的主要資金來自于銀行、保險公司和養老金,三類機構占比約為65%;德國的風險投資主要投向領域為傳統行業,包括消費品、鋼鐵、零售等,相關研究表明,德國的風險投資只有11%的資金投向了高新技術行業;從投資企業的生命周期來看,投向種子期和成長期的比例僅為24%。

日本風險投資行業未建立現代體制。日本風險投資公司采用公司制,主要為日本銀行及證券公司等設立,大約80%的風險投資公司附屬于銀行及證券公司,優越缺乏專業能力,無法像美國風險投資公司那樣提供管理建議。從風險資本來源構成來看,2006年約有55%來自于大企業、銀行及證券公司,他們延續了母公司保守的投資風格。從風險資本的投資領域來看,2012年接近70%的風險資本投向了傳統產業;從投資的階段來看,2012年投資于種子期的風險資本占全部資本的比重為22%。

美國、日本和德國的創業板市場制度設計都遵循了市場化的原則,設計了適合科技型小企業的上市標準、實行做市商制度、實施嚴格市場監管制度、上市核準制和嚴格的退市制度。

美國創業板市場是一個相對成熟的市場,已經成為世界股票市場的重要指數。納斯達克上市公司總市值與紐約證券交易所上市公司總市值之比從2007年的8.1%上升到2014年底21%;市場運行也日趨合理,2015年11月納斯達克綜合指數為5116點,比1999年末提高1047點,而市盈率則從1999年末的152倍下降到2015年11月的26倍,市場日趨理性。德國和日本的創業板市場則顯得不夠成熟,德國新市場創立于1997年,由于大量公司造假、投資者虧損嚴重、交易清淡,市場曾經于2003年一度被迫關閉。日本的創業板市場也存在同樣的問題。日本的各個創業板市場在活力門事件以后,股價大幅下挫、交易者信息上市,證券交易所管理層決定對原有市場進行改組,并新成立JASDAQ市場。

2014年底,比較納斯達克、英國AIM和日本佳斯達克市場,從企業數量來看和資產規模來看,以間接融資為主導的日本和英國愿意按低于直接融資的美國;從換手率來看,英國市場全年不到0.5次,說明市場交易冷清。

四、對比分析

上述分析表明,直接融資國家科技金融各個領域的表現基本上都優于間接融資國家,顯得更為成熟。

本文章歸成長方略所有,如有轉載,請注明出處和相關鏈接,否則追究其法律責任。

上一篇:科技型企業的主要融資模式

下一篇:我國科技金融體系發展不足