碳中和、碳達標規劃

一、碳達峰、碳中和規劃的服務內容

各級地方政府“碳達峰”、“碳中和”規劃及行動方案編制;

高新區、經開區等各類工業園區“碳達峰”、“碳中和”規劃及行動方案編制;

能源、鋼鐵等行業“碳達峰”、“碳中和”規劃及行動方案編制;

大型企業“碳達峰”、“碳中和”規劃及行動方案編制。

二、什么是碳達峰、碳中和

(一)背景

氣候變化是當今人類面臨的重大全球性挑戰,在過去的一百多年以來,科學家發現全球平均表面溫度(GMST)呈現上升趨勢,2006–2015年這十年觀測的全球平均表面溫度比1850–1900年的平均值高0.87℃-1.0℃。按照目前速度,可能在2040年前后(可能范圍2030-2050)溫升達到1.5℃,這將給人類社會帶來災難性的后果。

在減緩氣候變暖方面,科學家們普遍認為要控制排放到大氣層中的碳以及其他溫室氣體。碳排放是全球性問題,減排需要全世界所有國家的共同協調。從上世紀九十年代開始,已經有多輪全球氣候變化的國際協調。2015年《巴黎協定》提出希望將全球氣溫升幅限制在工業化水平前的1.5℃-2℃,從而降低氣候變化帶來的風險和影響。為了達到這個目標,我們要控制向大氣層中排放的碳,從而出現了兩個名詞,一是碳達峰,二是碳中和。

(二)內容

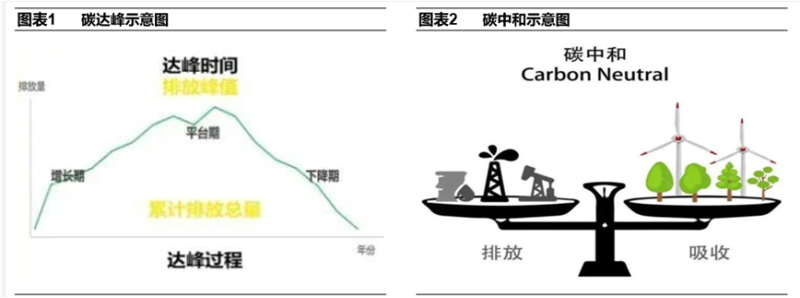

碳中和(carbon neutrality),節能減排術語,是指企業、團體或個人測算在一定時間內,直接或間接產生的溫室氣體排放總量,通過植樹造林、節能減排等形式,抵消自身產生的二氧化碳排放,實現二氧化碳的“零排放”。而碳達峰則指的是碳排放進入平臺期后,進入平穩下降階段簡單地說,也就是讓二氧化碳排放量“收支相抵”。

2020年9月22日,中國政府在第七十五屆聯合國大會上提出:“中國將提高國家自主貢獻力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值,努力爭取2060年前實現碳中和。”

2021年3月5日,2021年國務院政府工作報告中指出,扎實做好碳達峰、碳中和各項工作,制定2030年前碳排放達峰行動方案,優化產業結構和能源結構。

碳達峰(peak carbon dioxide emissions)與碳中和一起,簡稱“雙碳”。

三、現狀、挑戰與實施路徑研究

(一)實施碳達峰與碳中和目標的現狀

氣候變化是當今人類面臨的重大全球性挑戰,雙碳目標希望能夠減少人類對大氣中碳的影響,遏制氣溫繼續上升的趨勢。從年排放量看,我國已經是世界第一大碳排放國,占到全世界的1/4,基于這一背景,黨中央提出我國力爭在2030年之前實現碳達峰,2060年前實現碳中和。但是,我們需要了解我國碳排放的五個基本事實。

事實一,總量巨大,但估算具有不確定性。與人類活動相關的碳排放絕大多數來源于化石能源的使用,少部分來源于畜牧業養殖、森林砍伐等。二氧化碳不同于普通商品,看不見、摸不著,碳排放是估算得到的,一般根據能源消費品種和數量估算,因此具有不確定性。主要原因有兩個:第一,我國能源基礎數據具有不確定性。第二,排放系數存在不確定性,比如煤炭品種質量可能影響碳排放系數。不同機構對我國二氧化碳排放總量的估算存在著明顯差距,使用省級能源數據與國家能源數據進行的估算也有較大偏差。

事實二,能源結構以煤炭為主要原因。與其他能源消費大國相比,我國煤炭占比較高,從能源品種來看,煤炭是碳排放的絕對大頭。

事實三,工業(尤其是制造業)能源消費與碳排放的比重最大。化石能源是投入品,我們并不直接消費能源,而是消費能源作為投入要素生產出來的產品。從終端需求部門來看,80%以上的碳排放來自于工業生產。

事實四,我國高耗能產業的能效水平已經處于世界先進水平。高耗能行業包括發電、供熱、金屬(鋼鐵、鋁)等行業,我國自2005年開始實施企業節能低碳行動,包括階梯電價、能效標準和能效標識政策、能效“領跑者”計劃、重點行業單位產品能耗限額標準等,主要高耗能行業基本實現全覆蓋。從單位產品耗能來看,我國高耗能行業的能效水平已經是世界先進水平。

事實五,各省之間的碳排放差異巨大。北京、上海等以服務業為主的城市碳排放相對較少,而內蒙古、新疆等能源輸出省份以及山東、江蘇等工業省份碳排放量較大。

(二)實現碳達峰與碳中和目標的挑戰

從前述我國碳排放的基本事實來看,我們實現碳達峰與碳中和目標面臨著較大的挑戰。第一,經濟高質量發展,經濟要保持一定增速。我國在2035年要基本實現社會主義現代化,在2050年要建成社會主義現代化強國,為實現這些目標,我們要保持一定的經濟增速,我國當前的發展階段仍處于工業化和城鎮化進程中。第二,碳達峰與碳中和目標與經濟高質量發展面臨的挑戰疊加。這些挑戰包括生產成本持續上升、制造業比重下降、發展不平衡不充分(區域、城鄉、收入差距)等。第三,生產側能源效率潛力已經釋放,未來減排可能更依賴結構調整。第四,節能減碳降污與經濟發展(短期內)存在兩難抉擇。

能源是人類社會發展的基本要素投入。經濟發展和生活水平的提升與能源消費數量正相關。從世界主要國家碳達峰時間與達峰時人均GDP來看,英國、德國、法國、日本等均超過2萬美元,而目前我國人均GDP僅1萬美元出頭,到2030年還不到2萬美元,處于相對較低的水平。我國當前仍處于工業化和城鎮化過程中,經濟發展和民生改善的任務還很重。我國的制造業是排放大戶,同時它也是經濟增長的主力和吸納就業人口的主力。此外,不同發展階段的省份面臨減排與發展的兩難選擇。

(三)實現碳達峰與碳中和目標的路徑

關于我國面臨的形勢,黨中央有著非常清醒和高瞻遠矚的認識,對我國實現碳達峰、碳中和目標的路徑方向做出了重要指示。中央財經委員會第九次會議提出:“要堅定不移貫徹新發展理念,堅持系統觀念,處理好發展和減排、整體和局部、短期和中長期的關系。”對此我們主要有三點理解:第一,多目標協調、統籌推進是基本原則;第二,能源領域(電力)是關鍵部門;第三,有效市場與有為政府結合起來共同提供有效激勵機制。

1、統籌協調、多目標協調是基本原則。首先,應該科學合理設計合理減排動態路徑。碳達峰、碳中和是長期目標,我們提出的原則是“代際減排成本均等化”,這一原則確定了減排的動態路徑。之所以提出這一原則,主要是基于兩方面考慮:一是技術進步可能帶來減排成本的下降,比如可再生能源發電成本在過去十幾年中快速下降;二是國民收入上升有助于提高消費者對電力成本上升的承受能力,因此我們建議減排路徑可以先少后多、逐步實現。其次,因地制宜推進雙碳目標。碳達峰、碳中和是全社會的目標,我們應該兼顧安全性、成本性和公平性,不同的行業和省份是有差別的,應該處理好多目標和多地區之間的協調。

2、能源行業是關鍵部門。能源投入結構的調整在減排中的作用是非常大的。從最終需求來看,未來經濟增長、產業升級帶來的能源消耗是不確定的,比如5G的能耗、電耗可能更高,針對于需求側的作用效果并不確定,所以從能源投入側入手效果可能更好一些。在能源領域,電力部門的碳中和可能早于其他部門的實現,路徑就是電力行業零碳化,其他行業電氣化,所以電力部門的作用是十分關鍵的。今年3月15日召開的中央財經委員會第九次會議首次提出要構建以新能源為主體的新型電力系統。從2020年我國各類機組裝機比例來看,火電占比57%,太陽能和風電合計占比24%,而從發電量來看,太陽能和風電合計不到10%,這是因為太陽能和風電利用小時數較少,因此發電貢獻比例低于裝機比例。到2060年,我國新增電力系統結構中太陽能占比一半,風電占比30%,而火電則要降至3%-4%。

新型電力系統也面臨著成本性與安全性的挑戰。風電和太陽能屬于新型可再生能源,其供給具有間歇性、波動性和隨機性等三大特性,而用電需求是比較穩定的,因而出現了供需不匹配的問題。電力的特殊性還在于不能大規模儲存,需要實時平衡,這為電力系統增加了平衡成本。另外,我國疆域遼闊,資源稟賦的分布極不均衡,風能和太陽能主要分布在西部和北部地區,而用電的負荷中心集中在中部和東部地區,跨省跨區域輸送成本較高。風能和太陽能的波動性導致了新能源接入電力系統后的供給不確定性,這也是一種隱性成本。要克服這些問題,一項很關鍵的技術就是儲能技術。我們對零碳電力系統投資額進行了一個估算,從目前來看,電力系統投資要達到90萬億,而如果儲能成本下降一半,電力投資額為55萬億。當然我們僅估算了電力行業,中國人民銀行、清華大學、國家發改委等機構針對于全社會的估算結果是要高于我們的估算結果的。不過,電力確實占據了極高的比例。

3、有效市場與有為政府共同提供有效激勵機制。全社會實現碳達峰與碳中和目標最終要落在微觀主體的投資、生產、消費等行為上,激勵機制是核心工具。市場能夠實現生產和消費的最優配置,但最優配置的前提是需要一個正確的價格信號。有效的市場在實現碳達峰、碳中和中仍然應該起到決定性的作用,從而降低對宏觀經濟的成本沖擊。但是碳排放具有明顯的外部性特征,政府要提供糾正價格信號失靈的功能。所以,我們認為有效的市場和有為的政府要結合起來。有為政府的作用體現在:碳定價機制(碳市場vs碳稅)、市場設計(電力市場、碳市場等)、產業政策(推動技術進步)、社會政策(保障轉型的公平性,降低對低收入人群,產業轉型,地區發展與減排差異的影響)。

首先,市場設計是十分重要的。我們需要建立以新能源為主的電力體制機制和電力市場機制。電力市場需要實時平衡約束,是一個復雜的市場,在這樣的情況下,政府一定要加強頂層設計,其中市場機制的設計就是十分重要的。我們提出一個大的方向,包括更大范圍內配置電力資源,允許合理棄風棄光,完善輔助服務定價機制,統籌協調碳市場和電力市場的改革等。

其次,政府應當通過產業政策推動技術進步。未來實現碳中和一定是以技術進步和技術推動為基礎的,而推動技術進步需要產業政策的助推。但產業政策的設計非常重要,應該與市場激勵相融合,避免以往的產業政策的失誤和教訓。

最后,政府應通過社會政策保障轉型的公平性,降低對低收入人群,化石能源或高耗能等行業退出對從業人員和地區經濟帶來的負面沖擊。社會政策更多關注公平性,全社會都要承擔轉型成本,但這種成本沖擊可能是不對稱的,低收入人群和煤炭等產業受到的沖擊更大一些。社會政策上,政府可以在低保和轉移支付等方面更多關注手沖擊較大的人群、產業和地區。

總結來看,我們的目標非常明確,我國力爭在2030年前實現碳達峰,在2060年前實現碳中和,這是黨中央經過深思熟慮作出的重大戰略決策,事關中華民族永續發展和構建人類命運共同體。基于當前的事實來看,實現碳達峰、碳中和目標是一場硬仗,也是對我黨治國理政的一場大考。黨中央對實現路徑的方向性指引也是明確的,多目標協調、統籌推進是基本原則,以能源行業低碳轉型為關鍵,有效市場與有為政府共同提供有效激勵機制。